Thématiques abordées

- le projet d’installation en Chine

- « couper le monde en 4 »

- « aller sur les marchés émergents »

- l’installation en Chine

- premiers contacts de terrain, premières rencontres

- nouveaux paris/nouveaux enjeux stratégiques

- heurts pratiques au travail

- concurrence : nouveaux enjeux globaux d’organisation

- benchmarking interne

- remises en cause des modèles de gestion

- changements d’échelle et nouvelles indéterminations

- mutation du contrat social

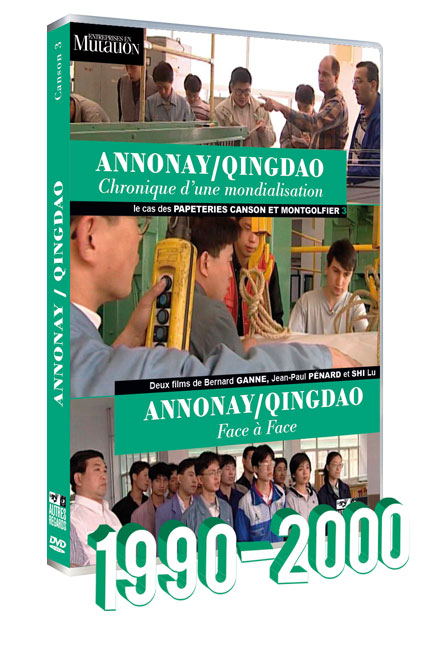

DVD 1 | Chronique d’une mondialisation - de la France à la Chine, d’Annonay à Qingdao : interrogations sur un parcours

Un travail d’investigation filmé exceptionnel assorti d’une série d’outils pédagogiques efficients pour la formation.

Voies et chemins d’une PME prise dans la mondialisation à l’orée des années 2000 : ou le suivi filmé des prémices de la mondialisation

Le film accompagne en 1997 les 2 premières semaines de mise en route de l’atelier chinois de Qingdao de l’entreprise Canson et Montgolfier par 4 opérateurs venus de l’usine-mère d’Annonay. Il intègre et met en perspective les discours recueillis à Annonay auprès des cadres et employés pour justifier ou s’interroger sur cette opération : espoirs, incertitudes, inquiétudes, interrogations : changement d’époque ?

Le film surfe sur ce va-et-vient où se configure dans une PME, au tournant des années 2000, l’amorce d’un système d’ organisation planétarisé : les prémices de la mondialisation et son cortège de questions.

Le documentaire se déploie en 5 parties.

Où l’on voit les responsables de l’usine d’Annonay expliquer les perspectives qui les poussent à couper comme ils disent « le monde en 4 ». La saturation des marchés européens d’un coté doublée de la nécessité simultanée d’être présent sur les marchés émergents ne peut que les pousser à investir à l’extérieur ; et en Chine au premier chef…

Où l’on suit dans le détail l’installation de l’équipe d’opérateurs français en Chine : l’arrivée à Qingdao et le premier contact entre chinois et français, les premiers apprentissages du personnel chinois pour compter et trier le papier, les premiers quiproquos et incompréhensions. En parallèle sont recueillies en France à Annonay les premières réflexions auprès du personnel cadre et du Comité d’entreprise : forte confiance du premier pour l’opération versus inquiétude prudente et circonspecte des seconds…

Où l’on voit les diverses remises en cause qui s’opèrent, en Chine comme en France . Où l’on en Chine les problèmes pratiques auxquels se heurtent l’opération, notamment les difficultés concrètes de travail entre chinois et français. Ces heurts interculturels sont profonds : mais finalement moins peut-être que les remises en causes fondamentales de fonctionnement que l’entreprise est en train d’opérer… « J’ai mis l’entreprise en situation de combat » reconnaît le nouveau directeur de l’établissement d’Annonay ; tandis que de leur coté les syndicats commencent à comprendre que la période du management participatif qu’ils avaient vécue est en train de se terminer. On est bien en train de changer d’ère…

Où l’on assiste à la mise en route de la coupeuse et aux débuts de la fabrication à Qingdao. A un plan plus global, apparaissent aussi les nouvelles concurrences qui s’instaurent : par rapport tout d’abord au marché chinois du fait des adaptations qu’il requiert, mais bien plus encore jusqu’au niveau organisationnel de l’entreprise, de par la concurrence interne suscitée entre les diverses unités du groupe.

Où l’on suit le bilan de l’opération Qingdao fait dans l’entreprise et les interrogations qui se font jour face au nouveau système de gestion qui s’instaure : responsables et salariés sont d’accord : le temps du management participatif s’achève, un nouveau modèle plus centralisé scelle la fin du mode de gestion participative du travail et inaugure une autre ère de gestion des rapports sociaux.

Outils pour les formateurs

…vers les chapitres du film…

…vers les chapitres du film…

et l’ accès aux sous-chapitres

et l’ accès aux sous-chapitres

Un index des grands chapitres thématiques du site …

…donnant accès à chacune des sous- séquences thématiques (ici, à partir de l’index de travail « les points de vue des acteurs »)

(ici, à partir de l’index de travail « les thèmes»)

DVD 2 | Face à face

Français et Chinois au travail : prises de conscience interculturelles

Extraits de scènes de film avec séquences commentées (45 mn)

Le recueil sur le vif des réflexions et auto-réflexions des acteurs et opérateurs français et chinois impliqués dans l’implantation à Qingdao

4 Séquences commentées (45 mn)

Ce film de 45 mn peut être vu en entier ou par parties ou sous-partie.

« Face à Face » constitue pour nous un essai pour mettre le film au service de la rencontre interculturelle, en ne se contenant pas seulement d’enregistrer les différences, mais en permettant aux acteurs de réfléchir sur ces dernières, de les expliciter, pour mieux apprivoiser les écarts en présence.

A partir de tout petits faits saisis sur le vif c’est dans l’exploration de ces écarts vécus que le film cherche à entraîner les spectateurs : en les introduisant comme naturellement dans chacune des situations pour leur permettre de mieux mesurer ensuite le choc des évidences quotidiennes propres à chacun des acteurs.

Dans une telle perspective, l’image n’est plus seulement un outil d’observation : elle devient au sens fort un outil actif et réflexe d’investigation, se greffant au coeur même de la dynamique de rencontre interculturelle.

Les auteurs, Bernard Ganne et Jean-Paul Pénard

Le film « Face à Face » reprend certains des éléments du documentaire « Chronique d’une mondialisation ». Il est plus particulièrement focalisé sur les rapports de travail, les relations chinois/français au travail français et les questions d’interculturalité. Partant d’une série de scènes observées et filmées dans l’atelier chinois de Qingdao, il soumet ces dernières pour commentaire aux protagonistes chinois et français impliqués dans ces actions selon un dispositif d’auto-réflexion.

Il s’agit par cette méthode, non seulement, comme dans le film anthropologique classique, de filmer des situations en laissant en quelque sorte l’image manifester d’elle-même l’étrangeté du terrain qu’elle découvre, mais d’intégrer comme partie structurante du film toutes les « bonnes raisons » qui ont animé chacun des acteurs, « bonnes raisons » qui donnent toute leur « épaisseur » aux situations observées telles qu’elles sont non seulement vécues, mais perçues et expliquées par les acteurs eux-mêmes. : et éclairant la construction de la distance interculturelle saisie non seulement telle qu’elle est vécue, mais perçue.

Pour organiser cette auto-réflexion, nous avons choisi quatre épisodes révélateurs des confrontations dont nous fûment témoins :

L’arrivée dans l’usine et le premier contact entre le personnel français et chinois.

Le premier épisode porte sur la surprise de la première découverte lors de l’arrivée des quatre techniciens français dans l’atelier .

Les jeunes ouvriers chinois ne sont embauchés que depuis deux semaines : ils ont nettoyé l’atelier et astiqué les machines, qui viennent tout juste d’être remontées, et attendent donc les quatre Français qui doivent leur apprendre à les manœuvrer : un ingénieur, responsable chez Canson du secteur transformation du papier, supervisant ici l’opération, un technicien, un opérateur et une femme qui doit initier au tri du papier.

Lors de l’arrivée du groupe de chez Canson, les ouvriers chinois sortent et se mettent en rang, s’organisant en un carré impeccable face aux Français.

Cet accueil très protocolaire désarçonne quelque peu les nouveaux arrivants qui n’en attendaient pas tant, : ils se trouvent très gênés et ne savent pas trop où se mettre : l’ingénieur chef de groupe essaye même d’obtenir une présentation moins formelle : rien n’y fait, et l’introduction de chacun des membres de l’équipe française se déroule tout au cours des traductions sous les yeux étonnés des uns et des autres.

Les commentaires de la scène faits par les divers acteurs chinois et français après revisionnage permettront de mieux saisir les chassés-croisés de ce premier face à face.

Aux Français qui font part de leur étonnement face à cette mise en rang qu’ils interprètent d’abord en terme d’ordre social strict et de discipline « militaire » répond l’explication des acteurs chinois insistant au contraire sur le caractère tout à fait normal d’une telle cérémonie faite avant tout pour « honorer leurs hôtes »…Etonnement de l’étonnement des autres face à ce qui apparaît à chacun comme si naturel, ainsi que des premiers stéréotypes alors mobilisés de chaque côté pour réduire « l’étrangeté » de la situation vécue par chacun.

Rigidité, ordre strict : on n’échappe pas aux stéréotypes

Un épisode de travail où l’on voit les jeunes directeurs chinois mettre la main à la pâte et balayer l’atelier.

Le second épisode portant sur le balayage permettra encore d’approfondir ces points. Cette scène saisie sur le vif montre les deux responsables chinois de l’usine, l’un portant d’ailleurs encore la cravate, s’affairer à balayer l’atelier, d’abord seuls, puis avec un groupe d’ouvriers.

Double étonnement du coté français à la vue de cet épisode :

- étonnement « technique » : « ils n’ont pas de machines ? » ;

- mais surtout étonnement « hiérarchique » : « les chefs balayent ici ? ils le font tout le temps ? », bien vite ponctué d’un : « c’est pas chez nous que l’on verrait cela ».

Côté chinois, les commentaires sont plus prosaïques.

Il y avait urgence : la plupart des ouvriers se trouvaient occupés en formation : le sol devait être propre de suite pour recevoir une peinture devant être sèche le lendemain matin afin de recevoir des bobines de papier : il fallait donc mettre la main à la pâte : cela permet aussi de montrer l’exemple : rine là que de très « normal ».

Il s’agit là en fait d’un double chassé-croisé.

Les Français interprètent en fait comme norme générale une situation exceptionnelle (« alors ici, les chefs font toujours le travail des ouvriers, sans hiérarchie ? ») : mais en raisonnant ainsi en terme de principe hiérarchique général, ils s’interdisent de voir le véritable principe d’autorité qui régit ici le coté chinois : à savoir que le rôle d’un chef est bien de faire face aux urgences qui se présentent et de montrer l’exemple ; c’est là qu’il fait montre de son efficience et puise son autorité…

Raisonnement général contre raisonnement pragmatique : principe externe d’autorité contre autorité inhérente aux situations : on comprend l’importance de bien saisir et de s’accorder sur ces divers référents lorsqu’il s’agit d’agir ensemble et d’être « efficient »….

Un moment de totale incompréhension entre le technicien français et les opérateurs chinois sur la grosse coupeuse de l’atelier.

Le troisième épisode, que nous avons intitulé « rien ne va plus », saisit un moment de totale incompréhension entre un opérateur français et ses collègues chinois lors de la mise en service de la grosse coupeuse de l’atelier.

Nous sommes le dernier jour de présence des Français : la coupeuse est à peu prés réglée mais n’a pas encore fonctionné : il est impératif qu’avant la fin de la journée elle tourne effectivement et puisse réaliser la première commande. La pression est donc très grande. Or, une pièce indispensable au soutien des lourdes bobines à papier a disparu de la coupeuse : l’opérateur français ne s’explique pas ce qui est arrivé : il cherche, interroge ses collègues chinois, tente de s’exprimer par signes, ne comprend rien, s’énerve…et se met à parler français et à les interpeller comme si tous le comprenaient… : « oh ! Marcel ! qu’as-tu fait de la pièce? tu l’as mangée? » etc.

L’incompréhension est évidemment totale des deux cotés : et croissante : aucun des acteurs ne comprenant ce que l’autre veut signifier : ce qui accroit encore désarroi et tension.

En fait tout le monde rit en revoyant cette scène, tellement il y a peu à commenter : tout diverge et dysfonctionne de plus en plus : les opérateurs chinois ne comprennent rien de ce qui leur est dit : le technicien français avoue son exaspération croissante face à son impuissance. On a là en fait un parfait exemple de la spirale infernale de l’incommunicabilité dans laquelle nous nous sommes tous trouvés enfermés un jour ou l’autre lorsque nous avons cherché à nous faire comprendre dans d’autres pays et avec d’autres cultures…

Une séance de formation au tri. Nous avons enregistré les commentaires de certains des acteurs.

Le quatrième épisode vient contrebalancer les conclusions très pessimistes qui pourraient être tirées de la scène précédente.

Il montre la formation de deux jeunes chinoises par la technicienne française au tri et au comptage du papier : tout se passe en silence, sur fond de bruissement de papier : des gestes, des regards, une attention : et le savoir-faire se transmet, sans paroles…

Il existe divers registres pour se comprendre.

Au travers de ces quatre épisodes, le film « Face à Face » présente ainsi un bref échantillon de chassés-croisés, méprises, situations de totale incompréhension, mais moments également de communication non verbale, ponctuant les situations de rencontres et de « Face à Face » auxquelles nous avons tous un jour été confrontées par rapport à d’autres cultures…

Le fait d’avoir filmé en entreprise, où le problème de l’efficience des actions est posé de façon plus centrale qu’ailleurs, a contribué sans doute à mieux typer les situations en durcissant quelques traits : le résultat nous en semble que mieux apuré.